アクリル板についてしまった細かな傷、諦めていませんか?

実は身近な100均アイテムと家にあるものを使って、簡単に傷を目立たなくすることができるんです。

透明なプラスチック等にも応用できるこの方法、買い替えを検討する前に、まずはこの方法を試してみてくださいね。

アクリル板の傷は100均アイテムで消せます

使うのはこの3つだけでOK

アクリル板の傷消しに必要なアイテムは、たったの3つです。

① プラスチック対応の研磨剤(または歯磨き粉)

② マイクロファイバークロス

③ メラミンスポンジ(補助的に)

どれも100円ショップで手軽に購入できるアイテムばかり。特別な道具や高価な商品は必要ありません。

プラスチック対応の研磨剤は、100均のカー用品コーナーやクリーナー売り場で見つけることができますよ。

「樹脂クリーナー」「プラスチック磨き」「ヘッドライト磨き」などの名称で販売されていることが多いです。

マイクロファイバークロスは掃除用品コーナーに、メラミンスポンジは清掃用品として定番商品となっています。

最近では車用品として販売されているマイクロファイバークロスの方が、毛足が短く密度が高いのでおすすめ。

メラミンスポンジは「激落ちくん」系の商品が各100均ブランドから販売されており、どれも十分な品質を持っています。

これらのアイテムを揃えても、わずか300円程度。

専門的な修理業者に依頼することを考えれば、圧倒的にコストパフォーマンスが良いですね。

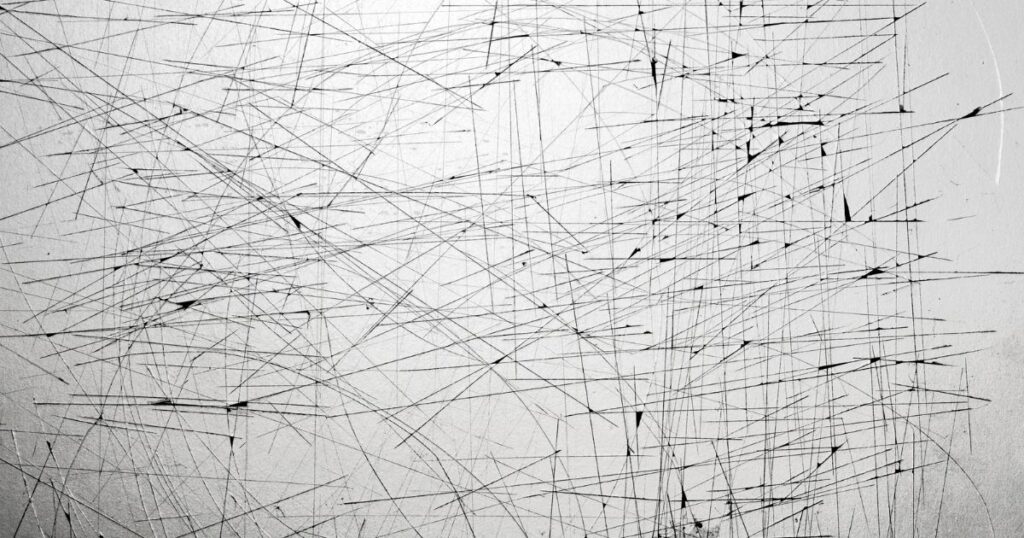

深すぎないスリ傷なら、買い替えなくてもキレイに!

アクリルの表面についた浅い傷であれば、この方法で十分に改善できます。爪でひっかけてもかからない程度の細かなスリ傷や、日常使用による小さな擦り傷が対象となります。

具体的には、厚さ0.1mm以下の表面的な傷が修復可能な範囲。

掃除の際についた細かな線状の傷や、物を滑らせた時にできた薄い筋状の傷などが該当します。

ただし、深くえぐれた傷やひび割れ、欠けなどには効果が限定的なことも。

爪がひっかかるほど深い傷の場合は、完全な修復は困難ですが、目立ちにくくすることは可能です。

まずは目立たない部分で試してから、全体的な作業に取り掛かることをおすすめします。完全に元通りとまではいかなくても、見た目の印象は大幅に改善されるはず。

特に光の反射で目立っていた細かな傷は、かなり目立たなくすることができますよ。

作業前に傷の深さを確認する方法として、斜めから光を当てて影の具合を見る方法があります。

影がくっきりと見える深い傷は修復が困難ですが、うっすらとした影程度であれば十分に改善可能です。

【手順】100均アイテムでアクリル板の傷を消す方法

1. 表面をやさしく水拭きで汚れを落とす

まずはアクリルの表面についたホコリや汚れを取り除きましょう。

柔らかい布を水で湿らせ、優しく拭き取ります。

この段階で力を入れすぎると、新たな傷の原因となってしまうので注意が必要です。汚れが残っていると、研磨作業の際に汚れが傷の原因となってしまう可能性があります。

特に油分や手垢などの汚れは、研磨剤の効果を妨げる原因にもなるため、しっかりと除去することが重要。

中性洗剤を薄めた水で軽く拭き取ると、より効果的に汚れを除去できます。ただし、洗剤を使用した場合は、必ず真水で洗剤成分をしっかりと拭き取ってください。

洗剤が残っていると、研磨剤との化学反応で予想外の結果を招く可能性があります。完全に乾燥させる必要はありませんが、水滴が残っていない状態にしておきましょう。

水分が残っていても作業には支障ありませんが、研磨剤の濃度が薄まってしまう場合があります。

作業環境は明るい場所を選び、傷の状態がよく見える角度で行うことが成功のポイント。蛍光灯やLED照明の下よりも、自然光の方が傷の状態を正確に把握できますよ。

2. クロスに研磨剤(または歯磨き粉)を少量つける

マイクロファイバークロスに、研磨剤を米粒大程度つけます。

歯磨き粉を使用する場合も、同様に少量で十分です。多すぎると余計な圧力がかかったり、ムラができる原因となります。

研磨剤の適量は、1cm四方の傷に対して米粒1個分程度が目安。広範囲の傷を一度に処理しようとせず、小さなエリアに分けて作業することが重要です。

クロス全体に伸ばすのではなく、作業する部分にのみ集中的に使用することがポイント。

研磨剤をクロスにつけたら、軽く馴染ませるように少し揉み込んでください。

これにより、研磨剤がクロスの繊維に浸透し、より効果的な研磨が可能になります。研磨剤の種類によっては刺激臭がする場合があるので、換気の良い場所で作業することをおすすめします。

手袋の着用も推奨しますが、細かい作業がしにくい場合は素手でも問題ありません。ただし、作業後は必ず手をよく洗い、研磨剤が残らないようにしてください。

3. 傷部分を円を描くように優しくこする

傷がある部分を中心に、小さな円を描くような動きで優しくこすります。一定方向にこするのではなく、円運動にすることで均等に研磨できます。

円の直径は2-3cm程度の小さな円を意識し、ゆっくりとした動きで行います。力加減は「撫でる」程度の軽いタッチを心がけましょう。

強く押しすぎると、かえって曇りや新しい傷の原因となってしまいます。

目安としては、クロス自体の重みを利用する程度の軽い圧力で十分。30秒程度続けたら、一度様子を見て効果を確認してください。

この時点で研磨剤を拭き取り、傷の状態をチェックします。改善が見られない場合は、もう一度研磨剤をつけて同じ作業を繰り返します。

連続して5分以上は作業しないよう注意してください。長時間の研磨は素材を傷める原因となります。

必要に応じて、この工程を数回繰り返しますが、1回の作業時間は短く区切ることが重要。

作業の合間には、必ず研磨剤を拭き取って状態を確認する習慣をつけましょう。円運動の方向は時計回り、反時計回り両方向を交互に行うと、より均一な仕上がりになります。

4. 水で拭き取り、乾拭きして完了!

研磨剤の残りを、清潔な湿らせた布で拭き取ります。その後、乾いたマイクロファイバークロスで仕上げの乾拭きを行いましょう。

研磨剤が残っていると、白く曇って見える原因となります。

拭き取り作業は、研磨に使用したものとは別の清潔なクロスを使用してください。研磨剤がついたクロスをそのまま使用すると、完全に除去できない場合があります。

水拭きは2-3回繰り返し、研磨剤が完全に除去されたことを確認します。

その後の乾拭きも同様に、清潔で乾いたクロスを使用することが重要。

仕上げの乾拭きでは、水滴や拭き跡が残らないよう、丁寧に拭き上げます。最終的な仕上がりは、作業前の状態と比較して確認しましょう。

しっかりと拭き取ることで、透明感のある仕上がりになりますよ。作業前と比較して、傷が目立たなくなっていることを確認してください。

光の当たる角度を変えながら、複数の角度から仕上がりをチェックすることをおすすめします。

もし満足のいく結果が得られない場合は、しばらく時間を置いてから再度作業することも可能です。連続して作業するよりも、時間を空けた方が良い結果が得られることもあります。

力を入れすぎると”曇り”の原因に!

アクリルはデリケートな素材です。

力を入れすぎると、表面が細かく削られて白っぽく曇ってしまうことがあります。この曇りは傷以上に目立ってしまう場合もあるので、十分注意が必要。

曇りが発生する原理は、表面の微細な凹凸が光を乱反射させることによるもの。一度曇ってしまうと、元の透明度を回復させるのは非常に困難になります。

「優しく、根気よく」が成功のコツです。

一度に完璧を求めず、少しずつ様子を見ながら作業を進めていくことが大切ですね。プロの修理業者でも、研磨は慎重に行う作業の一つ。

もし作業中に曇りが発生してしまった場合は、すぐに作業を中止して研磨剤を拭き取ってください。軽度の曇りであれば、時間をおくことで自然に回復する場合もあります。

実際に使える!100均で買えるおすすめ商品

「プラスチック磨き」系クリーム

ダイソーやセリアなどで販売されているプラスチック専用の研磨剤が最も効果的です。「プラスチッククリーナー」「樹脂磨き」「ヘッドライト磨き」などの名称で販売されています。

ダイソーの「樹脂クリーナー」は特に評価が高く、多くのユーザーから好評を得ている商品。

セリアでは「プラスチック磨き」として販売されており、同様に高い効果が期待できます。

キャンドゥでも類似商品が販売されており、どのメーカーのものでも基本的な効果は同じです。

車のヘッドライト磨き用として売られているものも、アクリル板に使用可能です。ヘッドライト用は特に研磨効果が高く設計されているため、頑固な傷にも効果的。

成分表示を確認して、「研磨剤入り」と記載されているものを選びましょう。シリコン系の艶出し剤が含まれているものは、研磨後の仕上がりがより美しくなります。

液体タイプよりもクリームタイプの方が扱いやすく、初心者におすすめですよ。クリームタイプは研磨剤が沈殿しにくく、均一な研磨が可能です。

チューブ入りの商品は保存性が良く、長期間品質を保つことができます。価格は100円から150円程度で、コストパフォーマンスは非常に優秀。

一度購入すれば、複数回の作業に使用できるため、実質的なコストはさらに低くなります。

マイクロファイバークロス

100均のマイクロファイバークロスは、十分に使える品質です。車用品コーナーや掃除用品コーナーで見つけることができます。

ダイソーの車用マイクロファイバークロスは、特に密度が高くおすすめ。

セリアやキャンドゥでも同様の商品が販売されており、品質に大きな差はありません。

できるだけ毛足の短い、密度の高いものを選ぶと良いでしょう。毛足が長すぎると、研磨剤が繊維の奥に入り込んでしまい、効果的な研磨ができません。

色は白やグレーなどの薄い色のものを選ぶと、汚れや研磨剤の残りが確認しやすくなります。

洗濯済みの新品を使用することで、余計な繊維が付着するのを防げます。使用前に一度水洗いして、製造時の油分や汚れを除去することをおすすめします。複数枚購入しておくと、拭き取り用と仕上げ用で使い分けできて便利です。

最低でも3枚は用意しておくと良いでしょう。1枚は研磨用、1枚は拭き取り用、1枚は仕上げ用として使い分けます。

サイズは30cm×30cm程度のものが使いやすく、作業効率も良好です。小さすぎると何度も研磨剤をつけ直す必要があり、大きすぎると細かい作業がしにくくなります。

メラミンスポンジ(仕上げ用)

メラミンスポンジは補助的な役割として活用します。

研磨剤を使った後の細かい仕上げや、軽微な汚れ取りに効果的。ただし、メラミンスポンジ自体に研磨効果があるため、使いすぎには注意が必要です。

メラミンスポンジの原理は、非常に硬い樹脂の微細な網目構造による物理的研磨。

アクリルよりも硬度が高いため、適切に使用しないと傷をつける可能性があります。

水で湿らせて軽くしぼり、優しく撫でるように使用してください。乾いた状態で使用すると研磨力が強すぎるため、必ず湿らせてから使用します。

力加減は羽毛で撫でる程度の軽さを心がけましょう。

100均では様々なサイズが販売されているので、作業しやすい大きさを選びましょう。小さめのサイズの方が細かい作業に適しており、力加減もコントロールしやすくなります。

使用後はよく水で洗い、汚れや研磨剤を除去してから保管してください。

メラミンスポンジは消耗品なので、汚れが蓄積したら新しいものに交換しましょう。一度の作業で使い切るつもりで、惜しまず使用することをおすすめします。

+車用コンパウンド(樹脂OKタイプ)も◎

カー用品コーナーにある車用のコンパウンドも活用できます。必ず「プラスチック対応」「樹脂OK」と記載されているものを選んでください。

金属用のコンパウンドは研磨力が強すぎて、適していません。

車用コンパウンドは研磨粒子の大きさによって分類されており、「超微粒子」「極細」などと表示されているものを選びます。

粒子が細かいほど仕上がりが滑らかになり、曇りのリスクも低減されます。ダイソーでも「ヘッドライト用コンパウンド」として販売されており、アクリル板にも使用可能。

こちらは専用品よりも研磨力が高いため、頑固な傷には特に効果的です。使用方法は専用の研磨剤と同様で、少量をクロスにつけて円運動でこすります。

ただし、効果が高い分、使いすぎには十分注意が必要。

初回使用時は特に少量から始めて、効果を確認しながら使用量を調整してください。

車用コンパウンドには艶出し成分が含まれていることが多く、仕上がりがより美しくなる効果も期待できます。

価格は100円から200円程度で、専用品よりもやや高めですが、効果を考慮すると十分にお得な商品です。

家にある「歯磨き粉」でも代用できます

“研磨剤入り&白色タイプ”を選ぶのがコツ

専用の研磨剤がない場合、家庭にある歯磨き粉でも代用可能です。

ただし、どんな歯磨き粉でも良いわけではありません。

「研磨剤入り」と明記されている白色の歯磨き粉を選ぶことが重要。歯磨き粉の研磨剤は主に炭酸カルシウムやシリカなどが使用されており、これらがアクリル板の研磨にも効果を発揮します。

ホワイトニング効果をうたっている歯磨き粉には、研磨剤が多く含まれていることが多いですよ。「薬用」「医薬部外品」と表示されているものの中にも、研磨剤入りのものがあります。

成分表示を確認し、「炭酸カルシウム」「無水ケイ酸」「シリカ」などの記載があるものを選んでください。

ジェルタイプやカラー付きの歯磨き粉は避けた方が無難です。ジェルタイプは研磨剤の含有量が少ない場合が多く、効果が期待できません。

カラー付きのものは着色料がアクリル板に付着する可能性があるため、避けるべきです。清涼感のあるメンソール系でも問題ありませんが、香料が強すぎると作業がしにくい場合も。

子供用の歯磨き粉は研磨剤の含有量が少なく設計されているため、あまり効果は期待できません。

逆に、歯周病対策用や歯垢除去用の歯磨き粉は研磨剤が多く含まれており、効果的な場合があります。家庭にある歯磨き粉で代用する場合の目安として、「歯がツルツルになる」タイプのものを選ぶと良いでしょう。

プラ対応ではないため、念のため目立たない場所で試そう

歯磨き粉はプラスチック専用ではないため、必ず目立たない場所でテストしてください。端っこや裏側など、失敗しても問題ない部分で試すことが大切。

テスト範囲は1cm四方程度の小さな範囲から始めましょう。

思った以上に研磨効果が強い場合や、材質との相性が悪い場合もあります。特に海外製の歯磨き粉は、日本製とは成分が異なる場合があるため注意が必要。

テスト作業は本作業と同じ手順で行い、効果と安全性を両方確認します。

10分程度放置してから拭き取り、変色や曇りがないかを確認しましょう。

変色は即座に現れる場合もありますが、時間が経ってから現れる場合もあるため、十分な確認時間が必要です。問題がなければ、本格的な作業に移ることができます。

もしテストで問題が発生した場合は、すぐに中性洗剤で洗い流し、清水でよく拭き取ってください。

歯磨き粉を使用する場合の効果は、専用品と比較すると70-80%程度と考えておきましょう。

完璧な仕上がりを期待するよりも、応急処置的な効果を期待する程度に考えることが適切です。

逆効果になるNG例!傷が悪化するやり方に注意

・紙やすりや硬い布 → 余計に削れてしまう

紙やすりやサンドペーパーの使用は絶対に避けてください。

アクリル板の表面を大きく削ってしまい、取り返しのつかない状態になります。

たとえ2000番や3000番といった非常に細かいやすりでも、アクリル板には適していません。

やすりの研磨粒子は金属や木材用に設計されており、粗すぎるのです。

一度やすりをかけてしまうと、表面に無数の細かい傷がつき、全体が白っぽく曇ってしまいます。

この状態から元に戻すのは、プロでも困難な作業となります。

硬い布やタオルも、繊維がアクリル板を傷つける可能性が高いです。特に新品のタオルや、洗濯後に硬くなった布は要注意。

綿100%のタオルでも、繊維が硬化していると研磨剤と組み合わさって強力な研磨材となってしまいます。

「研磨」という言葉から連想しがちですが、やすり類は完全にNGアイテム。

どんなに細かい番手のやすりでも、適していません。

耐水ペーパーも同様で、水をかけながら使用しても結果は同じです。

デニム生地やざらついた布なども、新たな傷の原因となるので使用は控えましょう。

軍手や作業用手袋も、表面が粗いため直接アクリル板に触れないよう注意が必要です。

・アルコール・除光液 → 素材が曇る、変色の危険

アルコール系の洗剤や除光液は、アクリル板を傷める可能性があります。

化学的に素材を侵食し、白く曇らせてしまうことも。

アクリル板の主成分であるポリメチルメタクリレートは、アルコールに対してある程度の耐性を持っていますが、長時間の接触や高濃度のアルコールは素材を劣化させます。

エタノールやイソプロパノールなど、濃度の高いアルコールは特に危険です。

市販の除菌用アルコール(濃度70-80%)でも、繰り返し使用すると曇りの原因となります。

除光液に含まれるアセトンも、プラスチック系素材を溶かしてしまう場合があります。

アセトンは非常に強力な溶剤で、部分的に溶解させる可能性が高いです。

一度溶解してしまった部分は、完全に元に戻すことは不可能。

化学的な損傷は物理的な傷よりも深刻で、修復がより困難になります。

一度曇ってしまうと、元に戻すのは非常に困難。

清拭には必ず水を使用し、化学系溶剤は避けるようにしてください。

どうしても洗剤を使用する場合は、中性洗剤を薄めて使用し、使用後は必ず清水でよく拭き取ることが重要です。

香水や整髪料などの化学物質も、同様に素材を傷める可能性があるため注意しましょう。

・金属用研磨剤 → 成分が強すぎてプラスチックには不向き

金属磨き用のコンパウンドや研磨剤は使用しないでください。

金属用は研磨力が非常に強く過剰すぎます。

「ピカール」などの有名な金属磨きも、適していません。

金属用研磨剤は主に酸化アルミニウムや炭化ケイ素などの硬い研磨粒子を使用しており、これらはアクリル板よりもはるかに硬い物質です。

成分が強すぎて、表面を必要以上に削ってしまうことがあります。

金属用研磨剤を使用すると、わずか数秒で深刻な曇りが発生する場合もあります。

また、金属用研磨剤には化学的な成分も含まれており、化学反応で予想外の損傷を与える可能性も。

真鍮磨きや銅磨きなどの専用研磨剤も同様に使用を避けてください。

使用前に必ず対応素材を確認し、「プラスチック対応」の表示があるものを選びましょう。

パッケージに記載されている対応素材リストを必ず確認し、「アクリル」「プラスチック」「樹脂」などの記載があることを確認してから使用してください。

そもそもプラスチックの傷はどうしてつくの?

ちょっとした摩擦やこすれでも傷が目立つ素材

透明度が高く美しい素材ですが、同時に傷つきやすい特徴があります。

硬度がガラスほど高くないため、日常的な使用でも細かな傷がつきやすいのです。

アクリル板の硬度は鉛筆硬度でH程度とされており、これは一般的なガラス(硬度5-6)と比較するとかなり柔らかい素材。

そのため、ちょっとした接触でも表面に微細な傷がついてしまいます。

拭き掃除の際の布の摩擦や、物を置いたり動かしたりする際の接触でも傷の原因となります。

特に乾いた状態で擦ると、静電気も相まって傷がつきやすくなる傾向が。

静電気によってホコリが付着しやすくなり、そのホコリが研磨剤の役割を果たして傷をつけることもあります。

ペットの爪や子供のおもちゃなど、意外なものが傷の原因となることもあります。

猫の爪は特に鋭く、軽く引っかくだけでも深い傷をつけてしまう場合があります。

プラスチック製のおもちゃでも、角が鋭いものはアクリル板を傷つける可能性が高いです。

金属製のアクセサリーや腕時計、スマートフォンなども、接触すると傷の原因となります。

机の上でスマートフォンを滑らせただけでも、背面のカメラ部分が傷をつけることがあります。

書類を置く際のクリップやホッチキスの針も、小さいながら鋭利な物体として傷の原因となり得ます。

日常生活の中で完全に傷を避けることは困難ですが、原因を知ることで予防策を講じることができますね。

曇りやすく劣化しやすいからこそ、早めの対処が大事!

紫外線や化学物質の影響で、時間とともに劣化していきます。

紫外線による劣化は「光老化」と呼ばれ、分子レベルで素材の結合が弱くなっていく現象。

この劣化が進むと、表面が脆くなり、より傷つきやすい状態になってしまいます。

小さな傷を放置しておくと、そこに汚れが蓄積して目立ちやすくなることも。

傷の溝に入り込んだ汚れは、通常の清拭では除去が困難になります。

油分やホコリが蓄積すると、傷がより深く見えるようになり、美観を大きく損ねてしまいます。

早期の対処により、素材の寿命を延ばすことができるのです。

傷ができてから時間が経つほど、汚れの蓄積や劣化の進行により修復が困難になります。

定期的なメンテナンスを行うことで、長期間美しい状態を保つことができますよ。

月に一度程度、表面の状態をチェックする習慣をつけることをおすすめします。

チェックの際は、様々な角度から光を当てて、新しい傷がないかを確認しましょう。

早期発見により、軽微な処理で済む場合が多くなります。

また、定期的な清掃も傷の予防と早期発見に効果的。

清掃の際に表面の状態を詳しく観察することで、傷の進行具合や新たな損傷を発見することができます。

今後の傷予防に使えるアイテム&工夫

・保護フィルム・クリアカバー

100均でも販売されている透明な保護フィルムを貼ることで、傷を予防できます。

スマートフォン用の保護フィルムを大きなサイズにカットして使用することも可能。

最近では大判の保護フィルムも100均で販売されており、アクリル板のサイズに合わせてカットできます。

厚さ0.1mm程度のフィルムでも、日常的な傷からは十分に保護できます。

気泡が入らないよう、丁寧に貼り付けることが重要です。

貼り付け前にアクリル板の表面を完全に清掃し、ホコリや汚れを除去してください。

霧吹きで軽く水分を与えてから貼ると、位置調整がしやすくなります。

定期的にフィルムを交換することで、常にきれいな状態を保てますね。

フィルムは消耗品と考え、半年から1年程度で交換することをおすすめします。

クリアファイルを適当なサイズにカットして、簡易的な保護カバーとして使用する方法もあります。

完全な密着は期待できませんが、大きな傷からは保護できるでしょう。

両面テープで固定する場合は、アクリル板に直接貼らず、フレーム部分に固定することが重要です。

ガラス用の保護フィルムも使用可能ですが、アクリル板専用のものを選ぶ方が安全です。

・柔らかい布で拭く/金属との接触を避ける

日頃の清掃では、必ずマイクロファイバークロスなど柔らかい布を使用しましょう。

ティッシュペーパーも繊維が硬いため、できれば避けた方が無難です。

ティッシュの繊維は見た目よりも硬く、乾いた状態で使用すると細かい傷をつける可能性があります。

どうしてもティッシュを使用する場合は、必ず湿らせてから使用してください。

金属製のアクセサリーや工具類との接触を避けることも重要な予防策。

腕時計、指輪、ベルトのバックルなどは、アクリル板に接触しないよう注意が必要です。

作業する際は事前にアクセサリーを外すか、十分に距離を保って作業しましょう。

アクリル板の上に物を置く際は、柔らかいクッション材を挟むことをおすすめします。

フェルトやスポンジ、布などを下敷きにすることで、直接的な接触を避けられます。

清拭の際は必ず水分を含ませ、乾拭きは避けるようにしてください。

乾拭きは静電気を発生させやすく、ホコリを引き寄せる原因となります。

水拭きの後は、自然乾燥させるか、非常に軽いタッチで乾拭きを行います。

清拭用の布は定期的に洗濯し、汚れや繊維の劣化がないか確認することも大切です。

古くなった布は繊維が硬化している場合があるため、定期的な交換をおすすめします。

まとめ|100均+家にあるものでアクリル板が復活!

細かな傷は、100均のアイテムと身近にあるもので十分に対処できます。

プラスチック用研磨剤、マイクロファイバークロス、そして歯磨き粉があれば準備完了。

総費用はわずか300円程度で、専門業者への依頼と比較すると圧倒的にコストパフォーマンスが優秀です。

重要なのは「優しく、根気よく」作業することです。

力を入れすぎず、円を描くような動きで少しずつ研磨していけば、きっと満足のいく結果が得られるはず。

一度に完璧を求めるのではなく、段階的に改善していく姿勢が成功の秘訣。

NGな方法を避け、正しい手順で作業すれば、買い替えを考えていても見違えるほど美しくなりますよ。

特に紙やすり、アルコール系溶剤、金属用研磨剤の使用は絶対に避けてください。

これらを使用すると、元の傷よりも深刻な損傷を与えてしまう可能性があります。

定期的なメンテナンスと適切な予防策で、長く美しい状態を保ってくださいね。

月1回程度の定期チェックと、適切な清掃方法の実践が長寿命化の鍵となります。

保護フィルムの使用や、金属との接触を避ける工夫も効果的な予防策です。

今回ご紹介した方法で、コストをかけずにプラスチックを復活させることができるでしょう。

環境にも優しく、経済的な修復方法として、多くの方におすすめできる手法です。

ぜひ一度、お試しください。